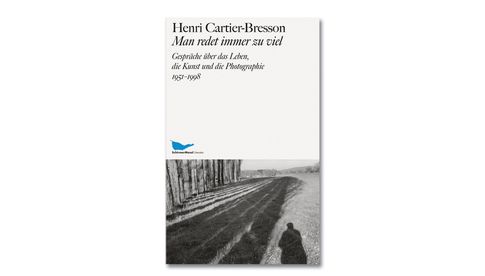

Gespräche mit Henri Cartier-Bresson

Man redet immer zu viel

Henri Cartier-Bresson gehörte zu den bedeutendsten Foto-Reportern des 20. Jahrhunderts. Seine Zitate sind heute, fast 20 Jahre nach seinem Tod, noch in aller Munde, seine Werke werden weltweit in Museen und Galerien präsentiert. Doch darüber hinaus geht es ihm wie Johann Wolfgang von Goethe: Man zitiert gern aus seinen Werken, doch Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre studieren nur wenige Menschen freiwillig. Warum also sollte jemand die zwölf Interviews in „Man redet immer zu viel“ lesen?

Zuerst einmal umfassen die Gespräche aus den Jahren 1951 bis 1998 nur 196 Seiten, wenn man die Einleitung und den Anhang abzieht. Die hat man in wenigen Abenden durch. Das geschieht um so zügiger, als sie mit gleichermaßen prägnanten und amüsanten Erzählungen gefüllt sind. Beispielsweise ist zu erfahren, dass seine ästhetischen Lehrjahre mit dem ständigen Piesacken seiner Schwestern begannen. Um ihn davon abzuhalten, nahm ihn seine Mutter auf Konzerte mit, nachfolgend interessierte er sich für Kunst und Literatur.

Bezüglich Cartier-Bressons späterer fotografischen Passion erfährt man ebenfalls Unvermutetes, etwa als er besorgten Eltern schrieb: „Ich war ebenfalls ein schlechter Schüler, und ich mag Photographie nicht besonders, es macht mir aber Spaß, Bilder zu machen.“

Ähnlich schnodderig antwortet der Meister auf einige Fragen, etwa auf „Was war Ihre liebste Reise?“. Obwohl er spektakuläre Abenteuer von Afrika bis Asien erlebt hatte, lautete die Antwort: „Meine dreimalige Flucht aus der Kriegsgefangenschaft.“

Dank diesem trockenen Humor senkt sich der Sockel, auf dem die Legende steht, etwas herab. Ebenso erkennen Leserinnen und Leser aus heutiger Sicht manche Borniertheit, wenn er etwa über die Werke von Richard Avedon oder Diane Arbus spricht. Trotz seiner Weltoffenheit konnte er mit Mode oder menschlichen Abgründen wenig anfangen, dementsprechend qualifizierte er die beiden mit den Worten ab: „Sie passen in diese Welt ohne Sex, ohne Sinnlichkeit, ohne Liebe. Sie sind Skatologen und Koprophagen und photographieren ihre Ängste und Neurosen.“

ANSTÖSSIG

Wie an Cartier-Bressons obiger Streitrede abzulesen ist, war er ein starker Charakter. Dieser bildete sich in der Wirren des 20. Jahrhunderts heraus. Nachdem er Malerei bei André Lhote studiert hatte, zog ihn die Abenteuerlust nach Afrika, wo er sich unter anderem durch Großwildjagd über Wasser hielt. Während einer gescheiterten Expedition nach Mexiko musste er seine Bilder für 75 Pesos verscherbeln, später arbeitete er als Filmassistent bei dem legendären Regisseur Jean Renoir, („Bestie Mensch“, „French Can Can“). Es folgten deutsche Kriegsgefangenschaft und französische Résistance.

Diese Erfahrungen prägten auch Cartier-Bressons fotografische Sicht: Ein Mensch muss intensiv gelebt haben, um sich in 1/125 Sekunde zu entscheiden, was wichtig ist. Dann aber muss er fähig sein, die eigene Persönlichkeit zu vergessen – auch ein Zeichen von Größe. Es zählt nur, den entscheidenden Moment festzuhalten.

Diese Klarheit bewunderte er nicht nur in der Bildkomposition, sondern auch in der Musik von Johann Sebastian Bach, wie er in einem Interview bekannte. Insofern ist es wenig überraschend, wie fremd dem Feingeist Diane Arbus’ Sichtweise war, die dem Uneindeutigen nachspürte: die beweglichen Identitäten von Transvestiten, Halbstarken oder Psychiatrie-Insassen. Sie erkannte Zeichen der Zeit, die er nur als Randphänomene einschätzte.

Genau solche streitbaren Meinungen machen das Buch noch immer lesenswert: Der hellsichtige Zeitzeuge Cartier-Bresson hatte genug Ecken und Kanten, die auf jeder Seite eigene Denkanstöße geben.